【新規范】《歷史文化街區與歷史建筑防火標準》征求意見

1 總 則

1.0.1 為了保護歷史文化街區和歷史建筑,預防火災發生、減少火災損失,保障人身生命和財產安全,制定本標準。

1.0.2 本標準適用于下列區域和建筑的防火設計:

1 歷史文化街區;

2 歷史文化街區外的歷史建筑。

1.0.3 本標準不適用于歷史文化街區內的文物建筑的防火設計。

1.0.4 歷史文化街區和歷史建筑保護的防火設計,除應符合國家有關法律、法規及保護規劃要求外,尚應符合下列規定:

1 歷史文化街區和歷史建筑活化利用中應遵循保護為主、合理利用、加強管理的原則,并實行分類保護。

2 歷史文化街區和歷史建筑保護的防火設計,應實行預防為主、防消結合的工作方針,并遵循人防為主、技防為輔的原則,健全防火安全體系。

3 歷史文化街區和歷史建筑保護的防火設計應因地制宜地結合街區布局特點、建筑防火性能,兼顧文化遺產保護與消防安全保護,遵循最低限度干預原則,制定科學利用方式和合理使用強度,采取安全適用、技術可靠、經濟合理的消防措施,有效地提高街區和建筑的消防安全水平。

1.0.5 本標準未涉及的歷史文化街區和歷史建筑保護的設計,應符合國家現行相關標準的規定。

2 術 語

2.0.1 歷史文化街區

經省、自治區、直轄市人民政府核定公布的保存文物特別豐富、歷史建筑集中成片、能夠較完整和真實地體現傳統格局和歷史風貌,并具有一定規模的區域。

2.0.2文物建筑

不可移動文物中的古建筑、近代現代重要史跡和代表性建筑。

2.0.3歷史建筑

經城市、縣人民政府確定公布的具有一定保護價值,能夠反映歷史風貌和地方特色, 未公布為文物保護單位,也未登記為不可移動文物的建筑物、構筑物。

2.0.4傳統風貌建筑

除文物建筑和歷史建筑外,具有一定建成歷史,對歷史文化街區整體風貌特征形成具有價值和意義的建筑物、構筑物。

2.0.5保護

對歷史文化街區和歷史建筑等保護項目及其依存環境所進行的科學的調查、勘測、評估、登錄、修繕、維修、改善、利用的過程。

2.0.6防火隔離帶

由具備一定寬度的道路、水系或空地等構成的,能在一定時間內防止火災蔓延至相鄰建筑或街區的分隔空間。

2.0.7防火分隔區

在歷史文化街區內部采用具備一定高度和厚度的墻體,或(和)具備一定寬度的防火隔離帶分隔而成的局部街區。

3 基本規定

3.0.1 歷史文化街區保護的防火設計應遵循以下原則:

1 應符合歷史文化街區保護規劃的要求,保持歷史文化街區傳統格局、歷

史風貌和原有空間尺度,所采取的消防措施不得改變與其相互依存的自然景觀和環境;

2 在維持街巷肌理和建筑外觀的前提下,發揮各級道路的消防疏運能力,提高防火分隔能力;

3 落實保護規劃,通過業態選擇和平面布置優化,降低火災荷載、減少火災隱患;

4 結合街區整治,提高消防滅火能力、增強自防自救能力。

3.0.2 歷史文化街區內建筑的防火設計應遵循以下原則:

1 應實行分類保護,并應結合各類建筑的使用功能、火災危險性、耐火性能、防火間距、疏散條件、消防設施和保護等級要求等情況采取相應的防火技術措施;

2 歷史建筑的保護,在符合保護規劃的要求的前提下,所采取的消防措施不得損害歷史文化遺產的真實性和完整性、不得對傳統格局和歷史風貌構成破壞性影響。應采取改善或提高歷史建筑防火性能、改善建筑內部消防設施、提高外部消防基礎設施和消防救援條件等措施;

3 傳統風貌建筑,應在不改變傳統格局和外觀風貌的前提下,采取改造建筑內部的防火性能和消防設施、提高外部消防基礎設施和救援條件等措施;

4 歷史文化街區內除文物建筑、歷史建筑和傳統風貌建筑之外的其他建筑,其防火設計應在不改變歷史文化街區傳統格局和外觀風貌的前提下,符合現行國家相關標準的規定。

3.0.3 對歷史文化街區外的歷史建筑保護時,其防火設計應符合3.0.2條第2款的要求。

3.0.4 歷史文化街區和歷史建筑內不應設置生產、經營、存放和使用甲、乙類火災危險性物品的商店、作坊和儲藏間。

3.0.5 歷史文化街區應設置室外消火栓系統。位于歷史文化街區外的歷史建筑應設置室外消火栓系統,但符合以下條件的街區外的歷史建筑可不設置室外消火栓系統:

1 無可燃物的;

2 相鄰建筑的室外消火栓滿足本建筑滅火需求的;

3 所在街區的室外消火栓或市政消火栓滿足本建筑滅火需求的;

4 不具備設置室外消火栓系統條件,但已設置儲水設施,并配備手抬消防泵、水帶、水槍或配置移動式滅火裝置的。

3.0.6 歷史文化街區的市政工程管線應符合下列規定:

1 管線的敷設應以地下敷設方式為主;

2 1kV及以上等級的架空電力線路不應跨越歷史文化街區核心保護范圍和可燃屋面的歷史建筑;

3 管線的敷設除應符合歷史風貌保護要求外,尚應符合現行國家工程建設標準的規定。

3.0.7 歷史建筑和歷史文化街區各類建筑的室外配電線路不宜明敷,確需明敷時,應敷設在不燃構件上便于安裝、維護的隱蔽部位。導管的管口應設置在接線盒或配電箱內。

歷史文化街區和歷史建筑室外景觀照明燈具及其配電線路不應安裝、敷設在可燃構件上,額定功率不小于60W的室外景觀照明燈具不應安裝在歷史建筑表面上。

3.0.8 歷史文化街區和歷史建筑室內、外供人員操作或使用的消防設施,均應設置區別于環境的明顯標志,并宜與環境風貌協調。

4 現場勘察

4.0.1 在歷史文化街區和歷史建筑保護防火設計前,應對歷史文化街區和歷史建筑的消防安全狀況等基本情況進行現場勘察,并將現場勘察結果作為歷史文化街區和歷史建筑保護防火設計的基礎。

4.0.2 現場勘察應符合下列規定:

1 前期準備工作:收集必要的信息資料和圖紙等。

2 確定勘察范圍:

1)歷史文化街區,勘察范圍應包括歷史文化街區的核心保護范圍、建設控制地帶;

2)歷史文化街區內歷史建筑,勘察范圍應包括歷史建筑本身;

3)歷史文化街區外歷史建筑,勘察范圍應包括歷史建筑本身和建設控制地帶;

4)歷史文化街區內傳統風貌建筑和其他建筑,勘察范圍應包括傳統風貌建筑和其他建筑本身。

3 進行現場勘察:通過資料調查、現場檢查和測試、現場核查等方法對歷史文化街區和歷史建筑的消防現狀進行全面勘察。現場檢查和測試應確定建筑防火隱患、進行現場測量,并對建筑消防設施進行測試和檢查。

4 列出隱患清單,編制勘察報告:基于現場勘察結果,列出歷史文化街區和歷史建筑現存消防隱患的清單,編制勘察報告。勘察報告應包括反映歷史文化街區和歷史建筑的環境、主要區域和建筑內部和外部涉及消防安全的現狀照片和文字說明。

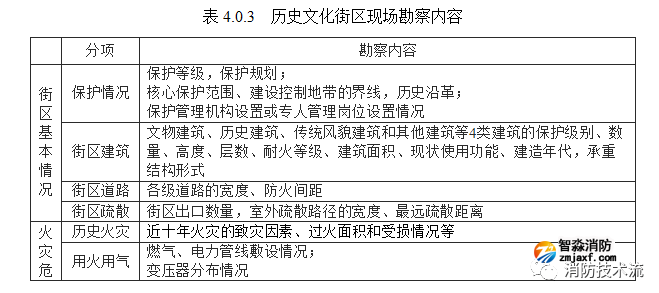

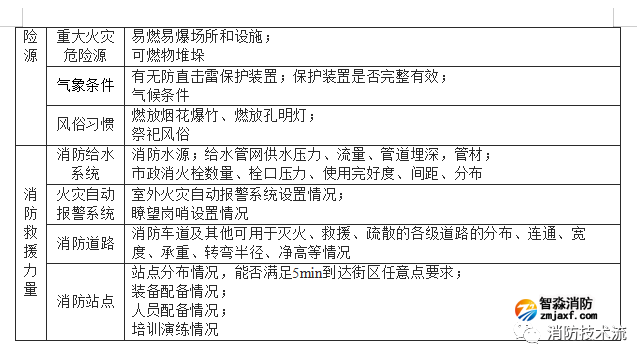

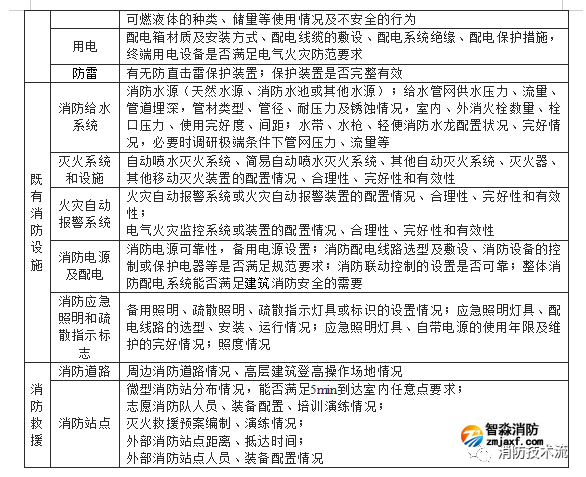

4.0.3 對歷史文化街區的現場勘察宜包括但不限于表4.0.3所列內容,并收集總平面圖、市政消防設施系統圖和平面圖。

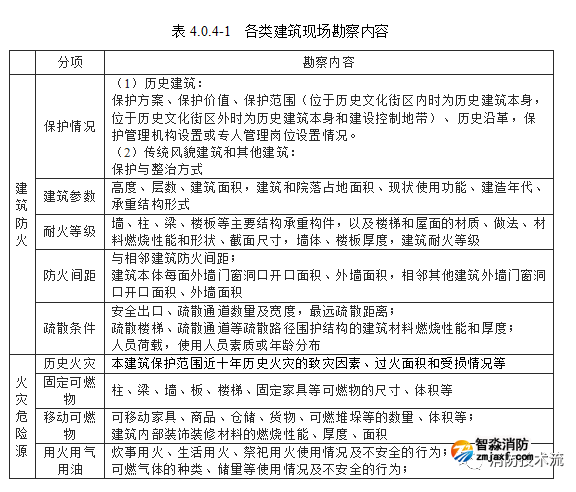

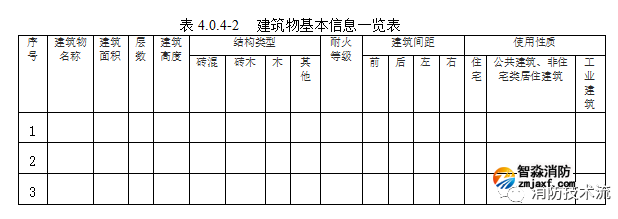

4.0.4 對歷史建筑和歷史文化街區內各級建筑的現場勘察宜包括但不限于表4.0.4-1所列內容,填寫表4.0.4-2,并收集必要的總平面圖、消防設施系統圖和平面圖,以及各建筑的平、立、剖面圖。

4.0.5 現場勘察應編寫現場勘察文件,現狀勘察文件應包括勘察報告和現狀照片。現狀照片應真實、準確、清晰反映歷史文化街區和歷史建筑的環境、主要區域和建筑內部和外部涉及消防安全的現狀;照片應依序編排,并配以必要和清晰的文字說明。

5 街區防火設計

5.0.1 歷史文化街區的防火分隔區設置應符合下列規定:

1 木結構或磚木結構等可燃、難燃結構建筑總用地面積大于核心保護范圍內建筑總用地面積60%的歷史文化街區,當核心保護范圍占地面積大于3000m2時,應劃分防火分隔區,每個防火分隔區寬度宜不大于60m;

2 砌體結構、鋼筋混凝土等不燃結構建筑總用地面積大于核心保護范圍內建筑總用地面積60%的歷史文化街區,當核心保護范圍占地面積大于20000m2時,應劃分防火分隔區,每個防火分隔區寬度宜不大于160m;

3 當確有困難難以按照本條第1款或第2款劃分防火分隔區時,街區應增設大范圍圖像型火災探測器,街區內設置的消火栓間距應經計算確定,且消火栓間距不應大于50m。

5.0.2 防火分隔區應利用墻體或防火隔離帶劃分,并應符合下列規定:

1 劃分防火分隔區的墻體宜利用院墻、山墻等不燃墻體構成,墻體高度宜高于邊界線上可燃建筑構件的高度,且墻體厚度應大于120mm;

2 劃分防火分隔區的防火隔離帶宜利用原有的道路、空地、水系等現狀條件,其寬度應大于6.1.1條規定的建筑防火間距;

5.0.3 歷史文化街區內應設置消防車道,確有困難時宜設置供小型的消防車或消防摩托車通行的道路,并應符合下列規定:

1宜利用街區內的既有道路,并宜形成環狀。街區內的盡端式消防車道或可通行消防車的道路,應具備回車條件;

2除位于山地的歷史文化街區外,其他街區的消防車道或可通行消防車的道路應與街區內和街區外的主要道路連通;

3道路上不應設置隔離樁、欄桿等固定障礙設施。跨越道路的管架、線路、棧橋等障礙物不應影響消防車輛的通行和消防救援行動;

4街區內供消防車通行的主要街道兩端均不應封閉。

5.0.4 歷史文化街區外的歷史建筑,周邊應具備消防車道或供消防車通行的道路;確有困難時,符合下列規定之一的歷史建筑可以不設置消防車道或供消防車通行的道路:

1室外設置高壓或臨時高壓給水系統的室外消火栓系統;

2設置室內消火栓系統;

3設置自動噴水滅火系統。

5.0.5 歷史文化街區應沿人員室外疏散通道設置應急導向標識系統,導向標識系統點位設置及內容等要求應符合現行國家標準《應急導向系統 設置原則與要求 第2部分:建筑物外》GB/T 23809.2的相關規定。

在歷史文化街區主要出入口附近或街區中行人需要選擇行進方向的主要路口附近應設置街區導向圖。街區導向圖的設置應符合現行國家標準《公共信息導向系統 設置原則與要求 第1部分:總則》GB/T 15566.1的相關規定。

5.0.6 歷史文化街區的室外消火栓宜采用高壓消防給水系統或臨時高壓消防給水系統。符合下列條件之一的歷史文化街區,室外消火栓可采用低壓消防給水系統:

1 保護歷史文化街區的消防站轄區面積符合《城市消防站建設標準》建標152的有關規定,且歷史文化街區的主要街道及防火隔離帶中的道路的寬度和承重能力滿足通行消防車輛的要求;

2 街區內的文物建筑、歷史建筑均已設置高壓消防給水系統或臨時高壓消防給水系統的室內、外消火栓系統或自動滅火系統。

5.0.7 歷史文化街區外的歷史建筑,室外消火栓宜采用高壓消防給水系統或臨時高壓消防給水系統。符合下列條件之一時,室外消火栓可采用低壓消防給水系統:

1 保護該歷史建筑的消防站轄區面積符合《城市消防站建設標準》建標152的有關規定,且該歷史建筑與消防車道距離小于30m;

2 該建筑內部設置室內消火栓系統或自動滅火系統。

5.0.8 歷史文化街區的室外消火栓的布置應符合下列規定:

1 采用高壓或臨時高壓消防給水系統的室外消火栓,應沿歷史文化街區主要街巷均勻布置,確有困難時可沿歷史文化街區外圍均勻布置;

2 采用低壓消防給水系統的室外消火栓,應沿歷史文化街區的消防車道,以及其他可通行消防車的道路均勻布置;

3 消火栓間距不宜大于80m,不宜集中布置在街區和建筑一側。

5.0.9 歷史文化街區外的歷史建筑,設置室外消火栓系統時,應沿建筑周圍均勻布置,消火栓間距不宜大于80m,不宜集中布置在建筑一側。

5.0.10 歷史文化街區的室外消防給水系統采用臨時高壓消防給水系統時,消防供水的最大保護建筑面積不宜大于500000m2。

5.0.11 室外消防給水系統采用高壓或臨時高壓給水系統的室外消火栓附近應配置滅火器材箱。每個器材箱均應配置 DN65 的有內襯里消防水帶、當量噴嘴直徑 19mm 的直流水霧兩用消防水槍、開啟工具、總長度不應小于消火栓保護半徑的消防水帶。器材箱外觀應與環境風貌相協調。

5.0.12 歷史文化街區宜設置城市消防遠程監控系統。城市消防遠程監控系統的設計、施工、驗收及運行維護應符合現行國家標準《城市消防遠程監控系統技術規范》GB 50440。

5.0.13 歷史文化街區設置具有消防聯動功能的火災自動報警系統時,應設置消防控制室。消防控制室宜利用既有建筑,確需在建設控制地帶內新建消防控制室,應當符合保護規劃確定的建設控制要求,并與歷史文化街區環境風貌相協調。消防控制室的建筑設計應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的規定。消防控制室內的設備構成及其對建筑消防設施的控制與顯示功能以及向城市遠程監控系統傳輸相關信息的功能,應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》GB 50116和《消防控制室通用技術要求》GB 25506的規定。

5.0.14 歷史文化街區應設置小型消防站。

5.0.15 歷史文化街區消防用電應按不低于二級負荷供電確定。歷史建筑的消防用電負荷等級應符合《建筑設計防火規范》GB 50016關于建筑物消防用電負荷等級確定的規定。

6 建筑防火設計

6.1 一般規定

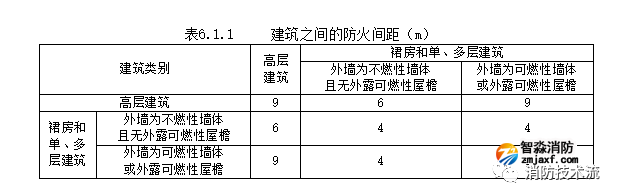

6.1.1 歷史建筑與相鄰的既有建筑之間的防火間距不應小于表6.1.1的規定。

注1 相鄰建筑相對外墻為不燃性墻體且無外露可燃性屋檐,且門窗洞口占各自墻面面積均不超過5%時,洞口全部或局部正對時防火間距不應小于3m,洞口最近邊緣距離大于2m時防火間距不應小于2m,洞口最近邊緣距離大于4m時防火間距不限。

2 兩座建筑相鄰較高一面外墻為無門窗洞口、厚度大于120mm的砌體墻且無外露可燃屋檐,或高出相鄰較低一座建筑的屋面15m及以下范圍內的外墻為無門窗洞口、厚度大于120mm的砌體墻且無外露可燃屋檐時,其防火間距不限。

3 相鄰兩座高度相同的建筑中相鄰任一側外墻為無門窗洞口、厚度大于120mm的砌體墻,無外露可燃屋檐,且其屋頂為不燃材料時,其防火間距不限。

4 相鄰兩座建筑中較低一座建筑的外墻為無門窗洞口、厚度大于120mm的砌體墻,無外露可燃屋檐,屋頂無天窗且為不燃材料,其防火間距不應小于2m;對于高層建筑,不應小于4m。

5 相鄰兩座建筑中較低一座建筑的外墻為不燃性墻體,屋頂無天窗且為不燃材料,相鄰較高一面外墻為不燃性墻體,且高出較低一座建筑的屋面15m及以下范圍內的開口部位設置甲級防火門、窗時,其防火間距不應小于2m;對于高層建筑,不應小于4m。

6 相鄰兩座建筑整棟建筑設置火災自動報警系統(裝置)、電氣火災監控系統(裝置)時,其防火間距應符合以下規定:

1)兩座建筑正對的房間設置自動滅火系統,且兩座建筑均設置有室內消火栓系統或高壓室外消火栓系統,防火間距不限;

2)相對房間設置自動滅火系統,防火間距不應小于2m;

3)兩座建筑均設置有室內消火栓系統或高壓室外消火栓系統,防火間距不應小于4m。

6.1.2 傳統風貌建筑與相鄰的既有建筑之間的防火間距不應小于表6.1.1的規定。

6.1.3 歷史文化街區內除歷史建筑、傳統風貌建筑之外的其他建筑之間的防火間距應符合,應符合現行國家相關標準的規定。

6.1.4 歷史建筑中所替換結構構件的耐火和燃燒性能不應低于原建筑構件的相應性能,并宜采取改善其耐火和燃燒性能的阻燃或防火保護措施。

6.1.5 歷史建筑和傳統風貌建筑內不同使用功能場所的布置應符合下列規定:

1 除木結構、磚木結構、土木結構等建筑外,不應在其他采用茅草、植物葉莖等可燃材料建造的建筑內設置福利院、托兒所、幼兒園、兒童活動場所、老年人照料設施、醫療場所;

2 內部疏散設施不符合本標準要求的建筑,不應設置福利院、托兒所、幼兒園、兒童活動場所、老年人照料設施、醫療設施、中小學教學場所、娛樂場所和其他人員密集的場所;

3 建筑的地下室或半地下室不宜設置公眾聚集場所,不應設置宿舍的居室、福利院、托兒所、幼兒園、兒童活動場所、老年人照料設施、醫療設施和娛樂場所;

4 除具有符合人員安全疏散要求的開敞外廊、室外上人屋面等開敞場地的樓層外,福利院、托兒所、幼兒園、兒童活動場所、老年人照料設施、醫療設施等場所,不應設置在木結構、磚木結構等可燃或難燃性結構的歷史建筑和傳統風貌建筑的三層及以上樓層;

5 劇場、電影院、禮堂的觀眾廳及其他使用人數超過50人的演藝場所,設置在木結構、磚木結構等可燃或難燃性結構的歷史建筑和傳統風貌建筑內,應設置在首層。

6.1.6 對外經營的歷史建筑和傳統風貌建筑中使用明火的廚房,應符合下列規定:

1 位于不燃材料建造的建筑內,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻、耐火極限不低于1.00h的樓板與其他部位分隔,隔墻上的門應采用乙級防火門、窗;

2 位于磚木結構建筑內,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻與其他部位分隔,隔墻上的門應采用乙級防火門,頂棚木梁、木樓板應采用耐火極限不低于0.50h不燃材料保護;

3 灶臺、煙囪應采用不燃材料建造,與爐灶相鄰的墻面應作不燃處理,灶臺周圍2.0m范圍內應采用不燃地面,當爐灶正上方采用木梁、木樓板時,應采用耐火極限不低于0.50h不燃材料保護。

6.1.7 歷史文化街區各類建筑內部鍋爐房、變壓器室等用房的防火分隔應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的規定。

6.1.8 除疏散樓梯(間)和室外樓梯的出入口、直通室外安全區域的出口外,歷史建筑和傳統風貌建筑中下列出口可以作為安全出口:

1 通向相鄰防火分區防火墻上的甲級防火門;

2 通向不燃材料建造的開敞外廊、室外上人屋面等開敞場地的出口,該外廊、上人屋面具備后續通往室外地坪的疏散條件;

3 通往不燃材料建造的天橋、連廊的出口,該天橋、連廊通向相鄰建筑或地面。

6.1.9 符合下列條件的歷史建筑和傳統風貌建筑可設置1個安全出口或1部疏散樓梯,其他建筑的安全出口數量應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的規定。不同使用功能區域應分別設置獨立的安全出口。

1 木結構建筑,樓層數不超過 3 層、使用樓梯疏散各層人數之和不超過 15 人、房間門至樓梯口距離小于 15m、房間內任一點至房間疏散門的直線距離小于 15m;

2 磚木結構建筑,樓層數不超過 5 層、使用樓梯疏散各層人數之和不超過 25 人、房間門至樓梯口距離小于 20m、房間內任一點至房間疏散門的直線距離小于 20m;

3 主體結構為不燃性的建筑,樓層數不超過 5 層、使用樓梯疏散各層人數之和不超過 50 人、房間門至樓梯口距離小于 22m、房間內任一點至房間疏散門的直線距離小于 22m;

4 除托兒所、幼兒園、老年人照料設施外,建筑面積不大于 200m2 且人數不超過 50 人的單層公共建筑或多層公共建筑的首層。

6.1.10 歷史建筑和傳統風貌建筑內人員密集的場所的疏散門不宜設置門檻,緊靠疏散門口內外各 1.4 m 范圍不宜設置踏步;因外觀風貌保護必須保留時,應在出口處設置明顯的標識和地面最低水平照度值不低于 10.0lx 的應急疏散照明。

6.1.11 歷史建筑和傳統風貌建筑疏散樓梯(間)應符合下列規定:

1 歷史建筑可采用原有樓梯(間)、樓梯梯段和樓梯間的門,其中木樓梯底部宜采取防火保護措施;

2 樓梯間宜能天然采光和自然通風;

3 層數不大于 3 層的木結構建筑或磚木結構的建筑,可保留原有可燃或難燃材料的室外樓梯;

4 除采用螺旋樓梯和扇形踏步的既有樓梯外,疏散用樓梯和疏散通道上的階梯不宜采用螺旋樓梯和扇形踏步。建筑的既有樓梯采用螺旋樓梯和扇形踏步時,疏散照明的地面最低水平照度不應低于 10.0lx;

5 除住宅套內的自用樓梯和歷史建筑的樓梯外,傳統風貌建筑和其他建筑室內外疏散樓梯(包括封閉樓梯間、防煙樓梯間)的其他要求,應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016 的規定。

6.1.12 歷史文化街區和歷史建筑內配電線路、開關、插座和照明燈具不應直接敷設和安裝在可燃或難燃物體上;確需敷設和安裝時,應采取穿金屬導管、安裝防火墊等隔熱、散熱防火保護措施,與窗簾、帷幕、幕布、軟包等裝修材料的距離不應小于 500mm。

6.1.13 傳統風貌建筑和其他建筑應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016 、《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB 51309的要求設置消防應急照明和疏散指示標志。

6.1.14 相鄰建筑室外消防給水系統的消火栓、距建筑外墻不大于 80m的市政消火栓滿足本建筑滅火需求的,可計入本建筑的室外消火栓數量。

6.1.15 采用高壓或臨時高壓消防給水系統且被保護建筑的最大高度大于16m時,室外消火栓系統應配備帶架水槍。

6.1.16 歷史建筑和歷史文化街區內的各類建筑應配置滅火器,并應符合現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》GB 50140的規定。滅火器宜采用磷酸銨鹽干粉滅火器、水基型滅火器等適應建筑火災種類、滅火效率高且次生災害小的高效滅火器。

6.1.17 不具備設置高位消防水箱的歷史建筑和傳統風貌建筑,應采取保證建筑消防穩壓用水的措施。

6.1.18 屬于住宅的歷史建筑和傳統風貌建筑宜設置火災自動報警系統或裝置,其他具有火災危險性的歷史建筑和傳統風貌建筑應設置火災自動報警系統或裝置;。

6.1.19 歷史建筑和傳統風貌建筑火災自動報警系統宜采用有線組網方式。難以敷設線路的建筑可采用無線組網方式。采用無線組網方式的火災自動報警系統或裝置應符合下列規定:

1 宜采用自組網的無線局域火災自動報警系統,所選系統設備應能在所處環境條件下可靠、穩定運行;

2 火災報警信號從現場檢測組件傳輸至火災報警控制器、消防控制室及歷史文化街區城市遠程監控系統的監控中心的時間不應超過 10s ;

3 無線通信系統的組件或模塊發生故障或設備離線、設備移除時,火災報警控制器應能在 100s 內發出與運行和報警狀態有明顯區別的聲光故障信號,指示故障部位,歷史街區城市遠程監控系統的監控中心火災報警控制器應能同步顯示相應信號。

6.1.20 用于歷史建筑和傳統風貌建筑的火災探測器的選擇應符合下列規定:

1 灰塵較多的悶頂、有燒香或炊煙的場所、穿堂風影響煙氣羽流上升的高大空間、濕度較大的地區,不宜設置吸氣式感煙探測器;

2 凈高大于 0.8m 的悶頂或吊頂內應設置點型感煙探測器,灰塵較多時應采用線型感溫火災探測器;

3 開敞、半開敞空間不應設置點型火災探測器;

4 具有重要歷史文化價值且無法設置點型火災探測器的過街樓、風雨橋、門樓等建(構)筑,宜設置圖像型火災探測器。

6.1.21 用于歷史建筑和傳統風貌建筑的手動火災報警按鈕的設置應符合下列規定:

1 屬于住宅的歷史建筑宜在每座歷史建筑和院落的安全出口或疏散門處設置手動火災報警按鈕。每個院落應至少設置一只手動火災報警按鈕;

2 其他歷史建筑宜在建筑各層的安全出口或疏散門處設置手動火災報警按鈕,設置手動火災報警按鈕的位置應同時設置火災聲光警報器;

3 由可燃或難燃材料建造的門樓、山門、過街樓、風雨橋、亭子等開敞或半開敞的構筑物應設置手動火災報警按鈕;

4 歷史建筑中設置手動火災報警按鈕的部位,宜設置消防電話插孔。

6.1.22 歷史文化街區和歷史建筑中用于備用電源的自備發電設備應設置自動和手動啟動裝置,且自動啟動方式應能保證在 30s 內供電。

6.1.23 歷史建筑和傳統風貌建筑中的消防配電干線宜按防火分區劃分,消防配電支線不宜穿越防火分區。消防設備配電箱應與非消防用電設備的配電箱分開獨立設置。建筑的消防配電線路應滿足火災時連續供電的需要,其敷設應符合下列規定:

1 室外配電線路宜經縫隙引入歷史建筑內部,確需在歷史建筑和風貌建筑本體打洞、鉆眼時,應符合相應建筑保護的要求;

2 室內配電線路采用礦物絕緣電纜時可明敷,采用絕緣電線和電纜時應采用穿金屬導管、可彎曲金屬導管、金屬線槽、電纜橋架等方式敷設;

3 管線的安裝宜采用內襯橡膠墊箍、戧、卡等形式,不應在原有清水墻面或梁、檁、柱、枋等大木構件上釘釘、鉆眼、打洞,以及安裝在斗拱或鋪作層內;

4 室內配電線路敷設時應避開可燃物堆垛、煙囪、爐灶等可能有高溫的部位;

5 室內配電線路接頭或分支應設置在專用接線盒或分支器具內;

6 配電線路的穿線管、槽盒進出配電箱以及穿越墻、樓板、天花板、屋頂等部位應進行防火封堵。

6.1.24 歷史建筑和傳統風貌建筑的配電箱應采用金屬材質,室外安裝的配電箱防護等級不低于IP54,室內安裝的配電箱防護等級不低于 IP30;配電箱的進線開關電器應具有隔離、短路、過負荷保護功能。

6.1.25 歷史建筑和傳統風貌建筑的非消防配電線路應裝設短路保護和過負荷保護,消防配電線路和非消防配電線路的電線、電纜應采用燃燒性能不低于 B1 級的電纜。電纜的燃燒性能分級應符合現行國家標準《電纜及光纜燃燒性能分級》GB 31247 的規定。

6.1.26 除屬于住宅的歷史建筑外的其他歷史建筑,應具備在不使用期間能關斷建筑內所有非必要用電設備電源的功能。

屬于文化或展覽性的歷史建筑,除展示照明、安防監控、消防監控、環境控制等必須用電外,不宜安裝其他用電負荷。

6.2 歷史建筑

6.2.1 歷史建筑活化利用后的火災危險性不應高于建筑原使用功能的火災危險性。當活化利用后的火災荷載密度增加、熱釋放增長速率提高、用火用電行為增多、使用人數增加時,應通過增設必要的消防技術措施以及提高消防管理水平等綜合手段來降低火災風險。

6.2.2 同一歷史建筑內對外經營的公共活動區域與人員居住區域水平貼鄰設置時應采用3.00h防火隔墻分隔,上下組合設置時應采用耐火極限不低于 1.00h 的樓板或吊頂分隔。

6.2.3 歷史建筑各樓層的總疏散凈寬度不應小于本樓層計算所需疏散總凈寬度要求的70%。當疏散總凈寬不足難以進行改造時,應根據現有疏散寬度調整使用功能或采取可靠措施限制使用人員總數。

6.2.4 歷史建筑內的疏散門、疏散走道和疏散樓梯的凈寬度、制作材料的燃燒性能,在不改變其原有歷史文化元素和價值等特性的基礎上,宜按照現行國家相關標準的要求確定。

6.2.5 歷史建筑的內部裝飾裝修應符合下列規定:

1 裝修材料的燃燒性能不應低于原建筑內部裝修材料的燃燒性能;當允許改變裝修材料時,不應低于B1 級;

2 建筑內部不應增設燃燒性能為B2或B3 級的裝修材料;

3 建筑內的配電箱、控制面板、接線盒、開關、插座等不應直接安裝在燃燒性能低于B1 級的裝修材料上;用于頂棚和墻面裝修的板材,當內部敷設電線、電纜時,應采用燃燒性能A 級或B1 級的材料。

6.2.6 下列歷史建筑應設置室內消火栓系統,消火栓管網安裝不應破壞歷史建筑本體和環境風貌:

1 體積大于 5000m3 的車站、碼頭、機場的候車(船、機)廳、展覽館、商店、旅館、醫療、老年人照料設施和圖書館等公共建筑;

2 特等、甲等劇場,超過 800 個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過 1200 個座位的禮堂、體育館等公共建筑;

3 建筑高度大于 15m 或體積大于 10000m3 的其他公共建筑。

6.2.7 歷史建筑室內宜設置與室內供水系統直接連接的消防軟管卷盤或輕便消防水龍,消防軟管卷盤的設置間距不應大于 30m 。

6.2.8 主體結構為不燃性的歷史建筑中每個防火分區的建筑面積或一座建筑的總建筑面積應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016 的規定,當建筑內設置自動滅火系統時,一個防火分區的建筑面積或一座建筑的建筑面積可按上述規定值增加 1 倍。

6.2.9 下列歷史建筑應設置自動滅火系統,宜采用自動噴水滅火系統,噴頭宜采用快速響應噴頭。

1 特等、甲等劇場,超過 1500 個座位的其他等級的劇場,超過 2000 個座位的會堂或禮堂,超過 3000 個座位的體育館,超過 5000 人的體育場的室內人員休息室與器材間等;

2 任一層建筑面積大于 1500m2 或總建筑面積大于 3000m2 的展覽、商店、餐飲和旅館建筑以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓和手術部;

3 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于 3000m2 的辦公建筑等;

4 木結構、磚木結構建筑內設置的圖書館,主體結構為不燃性建筑內設置的藏書量超過 50 萬冊的圖書館

5 幼兒園,老年人照料設施;

6 設置在地下或半地下或地上四層及以上樓層的歌舞娛樂放映游藝場所(除游泳場所外),設置在首層、二層和三層且任一層建筑面積大于 300m2 的地上歌舞娛樂放映游藝場所(除游泳場所外);

7 其他高層公共建筑(游泳池、溜冰場除外)及其地下、半地下室;

8 總建筑面積超過 600m2 的木結構建筑;

9 無分隔墻體且總建筑面積超過 1200m2 的磚木結構建筑;

10 通過厚度超過 120mm 的砌體墻分隔為不同單元的磚木結構建筑,其總建筑面積超過 1200m2 的單元。

6.2.10 歷史建筑內自動滅火設施的設置應符合下列規定:

1 應選用對歷史建筑無損害、無腐蝕、無污染、滅火后無殘留的滅火介質;

2 管網和噴頭等的設置不應破壞歷史建筑本體及其環境風貌;

3 有傳統彩繪、壁畫、泥塑等有特色價值要素的部位不應設置自動噴水滅火系統,應選用無管網滅火裝置。

4 營業面積大于 300m2 的餐飲場所,其廚房間烹飪部位及排油煙罩應設置自動滅火裝置。

5 高大空間場所內確需設置固定消防水炮滅火系統時,應確保水炮噴射的水流及啟動時的震動和后作用力不會對歷史建筑本體造成損害、水炮及其管網的安裝不應對歷史建筑本體和環境風貌造成破壞。

6.2.11 歷史建筑的下列部位應設置疏散照明,并應符合下列規定:

1 疏散樓梯、疏散走道;

2 觀眾廳、多功能廳,建筑面積大于 50m2 的祈禱場所,建筑面積大于 200m2 的營業廳、餐廳、演播室等人員密集的場所,其他展覽性場所;

3 建筑面積大于 100m2 的地下或半地下公共活動場所;

4 地面的最低水平照度值除應滿足6.1.9條和6.1.10條要求外,尚應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016、《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB 51309的規定。

6.2.12 歷史建筑中有人員活動的公共建筑,應設置燈光疏散指示標志,燈光疏散指示標志的設置部位、要求應符合現行國家標準《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB 51309的規定。

6.2.13 對外開放的歷史建筑宜結合其使用功能合理設置消防應急廣播系統,或采取其他能發出火災警示和提示人員疏散的措施;當歷史建筑已設置火災聲光警報器,且室內任一點至安全出口的疏散距離不大于 15m 時,可不設置消防應急廣播。

6.2.14 火災聲光警報器應設置在歷史建筑每個樓層的樓梯口、通道、建筑內部拐角等處的明顯部位,不宜與安全出口指示標志燈設置在同一面墻上。當歷史建筑首層主要出入口設置的火災聲光警報器聲壓級可滿足火災時整座建筑人員疏散要求時,可僅在首層主要出入口設置火災聲光警報器;屬于住宅的歷史建筑可僅在建筑的主要出入口設置火災聲光警報器。

6.2.15 歷史建筑的照明、插座宜分開配電,確有困難時,應設置額定剩余動作電流不超過30mA、無延時的剩余電流動作保護器。

歷史建筑應使用低溫照明燈具,不應使用鹵鎢燈等高溫照明燈具。燈具的額定功率應小于 60W,且不應直接安裝在可燃物體上或采取其他防火措施。

6.2.16 屬于公共建筑和非住宅類居住建筑的歷史建筑,應設置電氣火災監控系統。電氣火災監控系統宜選擇非獨立式電氣火災監控探測器與電氣火災監控器組成的系統,非獨立式電氣火災監控探測器與電氣火災監控器可采用有線或無線通訊方式。

6.3 傳統風貌建筑

6.3.1 傳統風貌建筑的外墻和屋面保溫系統應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016 的規定。

6.3.2 傳統風貌建筑的內部裝修應符合下列規定:

1 傳統風貌建筑中的疏散距離或疏散樓梯間不符合要求且不能改造時,建筑內相應區域的頂棚、墻面、地面內部裝修材料均應采用燃燒性能為A級的材料;

2 建筑內儲存丙類物質的附屬庫房或貯藏間,應采用燃燒性能A級裝修材料。

3 外墻為可燃性墻體或外露可燃性屋檐的傳統風貌建筑與相鄰建筑之間的防火間距小于6m時,傳統風貌建筑裝修材料的燃燒性能不應低于B1級或進行阻燃處理。

6.3.3 本標準未涉及的傳統風貌建筑的其它防火設計,應符合國家現行相關標準的規定。

? ? ? ? 江蘇智淼氣體滅火有限公司是一家氣體滅火系統整合,氣體滅火設計,組裝,調試等專業的氣體滅火系統集成商,我們的產品分“有管網七氟丙烷氣體滅火系統”、“無管網七氟丙烷氣體滅火系統”我們與數多家氣體控制主機商深度合作,有利達氣體控制系統,海灣氣體控制盤,北大青鳥,泰和安等氣體滅火控制系統品牌,智淼君安自主氣體滅火控制柜,本公司專業從事七氟丙烷、氣溶膠、超細干粉、IG541氣體、 二氧化碳、泡沫等滅火系統的銷售、安裝及售后服務為一體的高科技民營企業。公司技術力量雄厚,擁有一支專業的工程設計和安裝技術服務隊伍,并建立了完善的質量保障和售后服務管理體系,江蘇氣體滅火管網:http://www.www.denverokie.com/;氣體滅火服務熱線:4006-598-119

蘇公網安備32058102002161號

蘇公網安備32058102002161號